銀閣寺の見どころ・歴史・文化の特徴をわかりやすく解説

このページでは銀閣寺が簡単に理解できるよう「見どころ」・「歴史」・「文化」の3つに分けてわかりやすく解説しています。文字を押す(クリックやタップする)と解説が見れます。修学旅行や大人の京都旅行に活用ください。

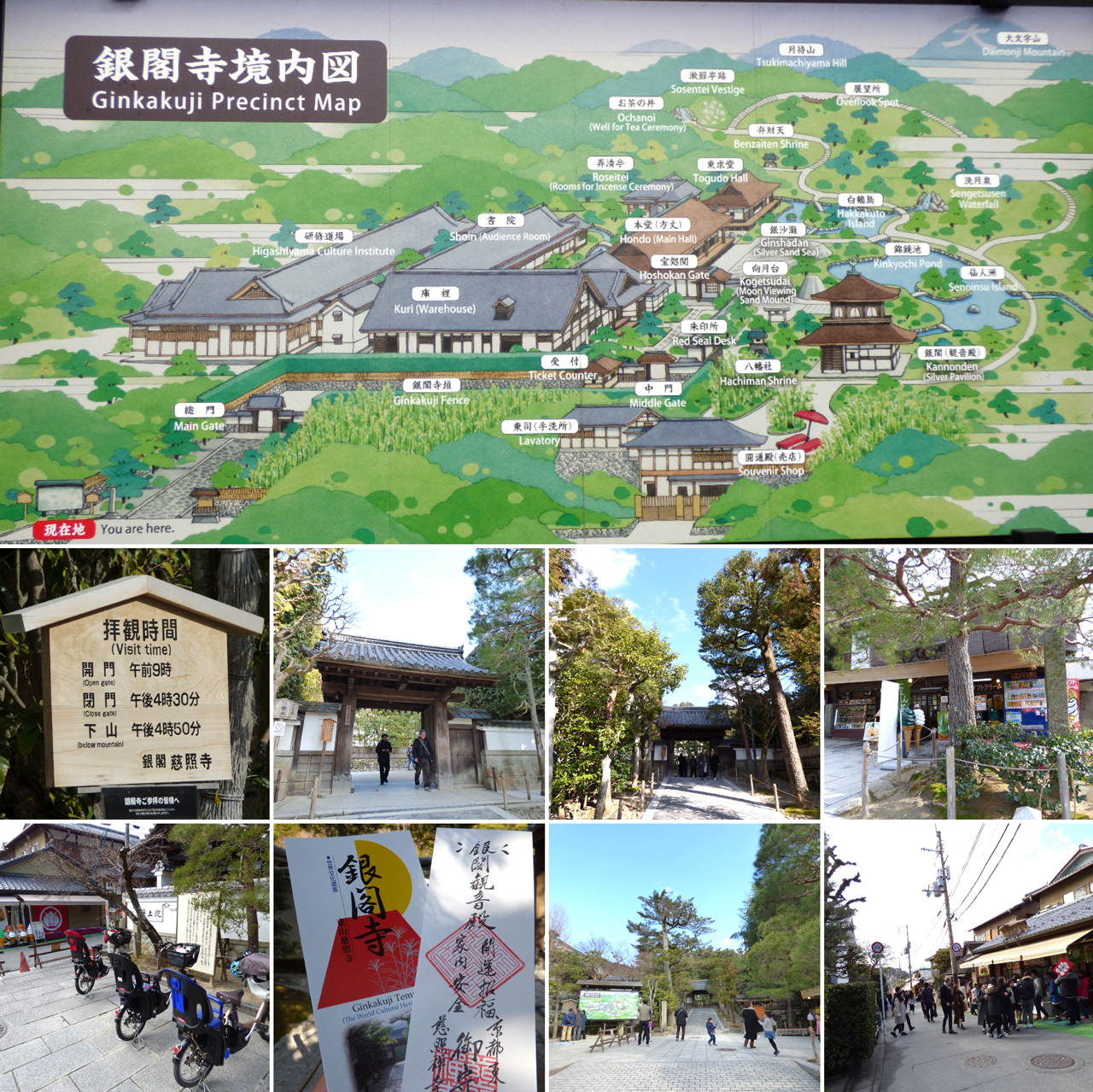

1. 銀閣寺10の見どころ

ここからは「銀閣寺の見どころ」を解説します。その他に、銀閣寺周辺の見どころについても解説しています。

銀閣寺の見所1 慈照寺の椿垣(銀閣寺垣)

銀閣寺の見所1 慈照寺の椿垣(銀閣寺垣)

銀閣寺垣は、銀閣寺の入り口を入ると広がっている銀閣寺独特の椿の生垣です。生垣とは植物で作った垣根のことですが、銀閣寺垣は椿の生垣であり、慈照寺の椿垣とも言われています。

- 銀閣寺垣は建仁寺垣を変形させた竹垣

- 銀閣寺垣のように高い垣根は暴風や防火などの効果がある

総門から中門までの約50mほど続く銀閣寺垣はインパクトがあり、他のお寺でも見られないので、観光の際は思い出の残る見どころの一つとなるでしょう。

銀閣寺の見所2 銀沙灘・向月台

銀閣寺の見所2 銀沙灘・向月台

銀閣寺の特徴的な白砂の模様と盛り砂は入り口付近からインパクトがあります。この白砂を銀沙灘と読みます。また、盛り砂の方は向月台と言います。

- 岡本太郎も感銘を受けたようで美術的にも注目される造り/li>

- 銀沙灘と向月台は江戸時代の作庭

- 一説には富士山に見立て砂を盛り上げていると言われている

銀沙灘と向月台は、江戸時代初期の作品で、比叡山の山裾の素直を掘り上げて庭づくりに使ったもの。銀沙灘の模様は中国の西湖をモデルにしたと言われています。

- 銀沙灘の高さは約66センチ

- 向月台の高さは約1.5m

銀遮断の白砂は石英を含んでいるため、月の光を浴びると光り輝くように見える造りになっており、これが満月の夜に一面が銀世界に見えることから銀閣寺と呼ばれ始めたという説もあります。

ちなみに水晶も石英の一種であり、水晶と似た成分(二酸化ケイ素の結晶)の砂が銀遮断に含まれているということです。そのため月光を浴びで光り輝くということです。

銀閣寺の見所3 銀閣(観音殿)

銀閣寺の見所3 銀閣(観音殿)

銀閣と言われるのはこの観音殿のことです。1489年に建立された銀閣は木造二階建ての楼閣建築です。二階は当初は黒漆塗だったと言われています。

- 観音殿の完成を見ずに足利義政は死去している

- 室町時代から現存する建物である

- 観音殿は二層の楼閣で、下層を心空殿、上層を潮音閣という

観音殿1. 心空殿

第一層の心空殿は、書院造りで、住宅風の。東南からは庭園を一望できる造り。奥にある仏間は8畳の仏間で足利義政が坐禅を組むために造られています。

観音殿2. 潮音閣

潮音閣は仏殿風の建物で、東に三つ、南に二つの花頭窓(かとうまど)があります。花頭窓は火灯窓とも書き、火を灯す用具の形をした尖頭アーチ型窓で、中国から入った禅宗建築の窓です。

また、潮音閣は黒漆が塗られていた名残があります。黒漆とは、漆(うるし)に鉄分を混ぜると独特の黒色となり、他にはない黒、純粋な黒などと言われる黒色のことです。

観音殿3. 月待山と月光

銀閣寺は月待山の麓にあります。この月を待つ山という名前の月待山に関わり、観音殿上空に満月がのぼると、当時漆黒に塗られていた観音殿の二層が月光で光り輝く造りになっていたと言われています。

また、観音殿の周辺の錦鏡池や銀沙灘・向月台も月光を浴びて光り輝く造りであり、銀閣寺の本当の見どころは中秋の名月・満月の夜ということになるでしょう。

観音殿4. 建築様式

観音殿は浄土宗と禅宗の二つの宗派、そして西芳寺の瑠璃殿や金閣を参考に造られたと言われています。また、観音殿の屋根は宝形造りの檜皮葺です。

- 宝形造りとは、反りのあるピラミッドのような四角錐の屋根

- 檜皮葺とは、檜(ひのき)の樹皮を使った屋根葺手法の一つ

- 東西8.24m

- 南面5.94m

- 北面6.96m

銀閣寺の見所4 東求堂

銀閣寺の見所4 東求堂

東求堂(とうぐどう)は1486年(文明18年)に足利義政の持仏堂として建立された檜皮葺の入母屋造です。持仏堂とは、日常的に礼拝する仏像や位牌がある場所。

当時は阿弥陀三尊像が本尊で、東求堂という名前の由来は「東方の人、仏を念じて西方に生まれんことを求む」という仏教の言葉からで、東の者が西方浄土を求める持仏堂という意味があるといわれています。

また、「入母屋」とは屋根の形状の一種です。同じ京都の三十三間堂も入母屋造りなので屋根に注目してみると東求堂の特徴もわかりやすいと思います。

東求堂は日本最古の書院造である書斎・同仁斎があり、足利義政が書斎として使っていたと言われています。

書院造りとは、主に武士が住んでいた部屋の造りです。襖、障子などの仕切りがあり、畳が敷いてあり、仏具や掛け軸のための床の間や、「違棚」と言われる棚板を段違いに取り付けた棚などの特徴があります。

東求堂内の部屋は4つあり、その1つが同仁斎であり、書院造の原形とされ、現在の和風建築へ影響を与える造りになっています。同仁斎は足利義政が来客をもてなした部屋で、茶室の発祥ともされています。

- 1486年(文明18年)に建立

- 春と秋に2ヶ月間特別公開される

- 付書院と違い棚は座敷飾りでは現存最古の遺例

同仁斎は四畳半の畳と、北側に違棚と付け書院がある造りで、つけ書院は年間で明るさが変わらない造りになっています。

- 違棚は、茶の湯の道具を置く場所のこと

- 付け書院は、禅僧が読み書きをするための作り付けの机のこと

ちなみに方丈と東求堂の間にある花崗岩(かこうがん)製の手水鉢は、銀閣寺型手水鉢や袈裟型手水鉢と呼ばれています。

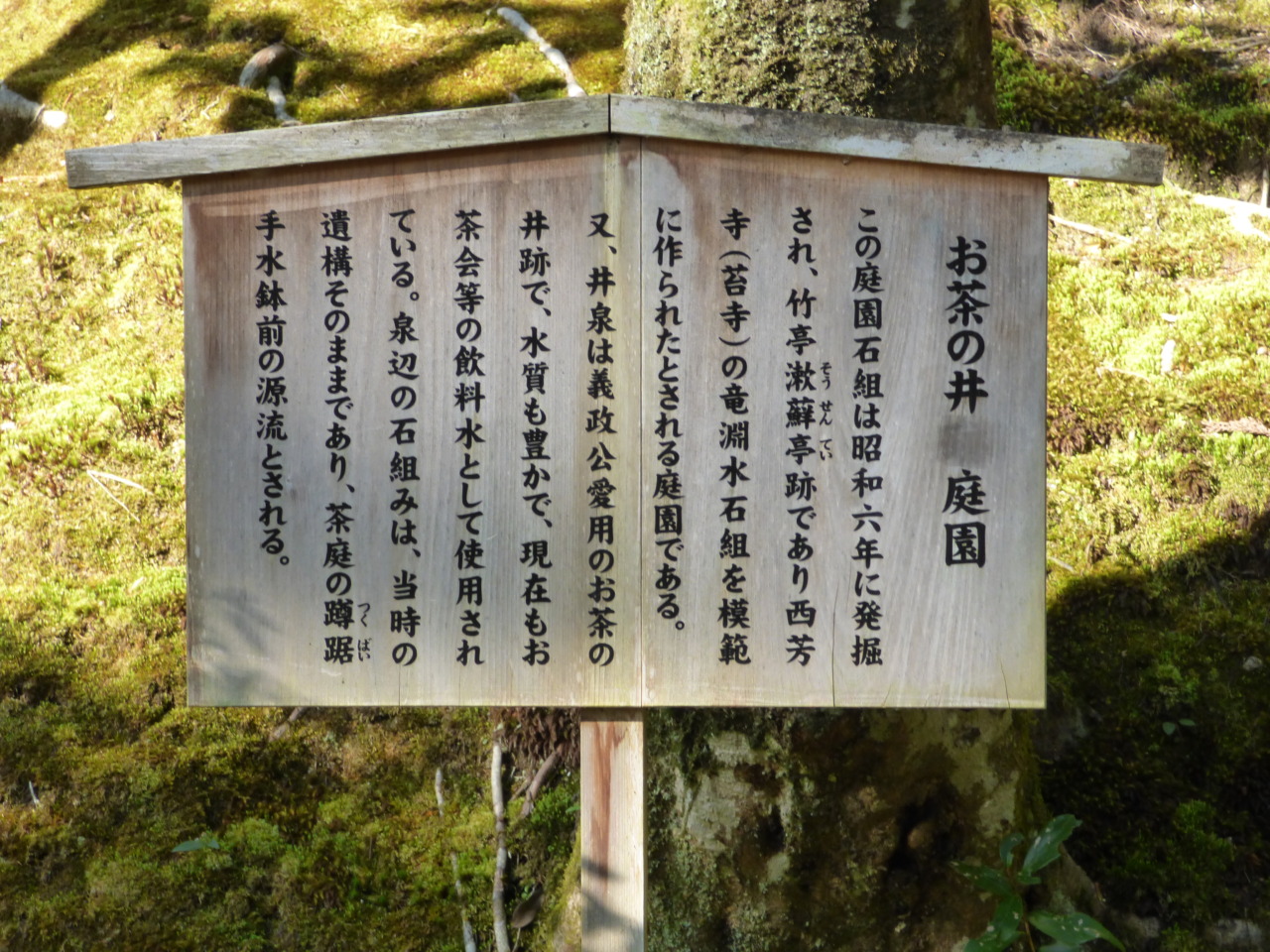

銀閣寺の見所5 お茶の井

銀閣寺の見所5 お茶の井

足利義政が愛用したお茶の井跡で、現在でもお茶会などの飲料水として使用されるほど水質が良いと言われています。また、泉辺の石組みは当時の遺構がそのままで、茶庭の蹲踞手水鉢前の源流とされているとのこと。

- 蹲踞は、つくばう=しゃがむという意味がある

- 手水鉢は、日本庭園の添景物の一つ

- 茶庭に設置されるものをいい、茶室に入る前に、手水鉢で手を清める際の水の入った鉢のこと

日本庭園の茶庭はその上に役石を置いて趣を演出しており、その源流がこの銀閣寺のお茶の井ということでしょう。

役石(やくいし)は茶の露地(茶室に付属する庭のこと)で役目を持った石のことで、躙口、待合、手水鉢付近など露地のいたるところに役石があります。石について見るなど、見方によってお茶の井跡が見どころとして思い出に残るようになるでしょう。

銀閣寺の見所6 竹亭(漱鮮亭)跡

銀閣寺の見所6 竹亭(漱鮮亭)跡

漱鮮亭跡は西方寺の竜淵水石組を模範にしています。これは足利義政が相阿弥に苔寺(西芳寺)の庭園を見本に作庭させた庭園跡と言われています。

銀閣寺の庭園は枯山水式庭園と池泉回遊式庭園の上下一対の庭園だった言われています。

- 枯山水式庭園とは、水を使わず石の組合せや地形の高低などで山水の趣を表現した庭園

- 池泉回遊式庭園とは、池や水を中心的な要素として取り入れた庭園

漱蘚亭跡は江戸時代に山崩れで埋没したとも言われ、今もその石組などが残されています。

銀閣寺の見所7 展望所からの眺め

銀閣寺の見所7 展望所からの眺め

銀閣寺は山の方へと上がっていくように、少し高い丘の部分に道ができています。

この一番高い場所である展望所からの眺めは見晴らしが良く、銀閣寺を上から眺めながら、京都の街並み(左京区銀閣寺町)を眺めることができます。

冬に行くと木々の葉が落ち、夏前後に行くと緑が生い茂り苔も綺麗な風景画一望できます。銀閣寺は紅葉も美しく展望所からの眺めは人気のスポットです。

銀閣寺の見所8 苔寺を手本とした庭園

銀閣寺の見所8 苔寺を手本とした庭園

銀閣寺の庭園は西方寺(苔寺)を手本として造られている池泉回遊式庭園(池のある庭)です。池周り以外にも苔が美しく、苔好きには楽しめると思います。

また、季節により景色が綺麗で、桜、楓、ツツジなどの他、木々や苔の緑も美しく、銀閣寺ならではの四季折々の表情を見せてくれます。

- 国の特越史跡・特別名勝に指定されている

- 室町幕府第8代将軍・足利義政が直接策定指導した庭

- 錦鏡池は「きんきょうち」と読む

銀閣寺の見所9 銀閣寺圓通殿(売店)

銀閣寺の見所9 銀閣寺圓通殿(売店)

銀閣寺の庭園が終わると、最後に圓通殿という竹林と売店がある場所に出ます。トイレもあり、売店にはお茶や飴の他、銀閣寺の包装がされたチロルチョコなども売っています。

銀閣寺の見所10 銀閣寺参道の商店街

銀閣寺の見所10 銀閣寺参道の商店街

銀閣寺の参道には左右に観光向けの商店街があり、お土産や飲食店、食べ歩きができるお店を楽しめます。また銀閣寺から参道へ進まず横に行けば浄土院、その先には八神社があります。

この社寺は大きくなく、観光に適しているとは言えませんが、お寺や神社ならではの雰囲気を楽しむことはできます。

銀閣寺周辺の見どころ

銀閣寺周辺にはいくつかの見所があります。歴史的に銀閣寺に関連するものも多いため紹介しておきます。

銀閣寺周辺の見どころ1 浄土院

銀閣寺周辺の見どころ1 浄土院

浄土院は銀閣寺のすぐ隣にあるお寺で、元は浄土寺と言われていました。毎年8月16日に行われる五山送り火の大文字山の送り火を管理しているため、別名を大文字寺ともいいます。

足利義政の弟・義視が僧として過ごした寺で、当時の義視は義尋と名乗っていました。足利義政に子ができず、将軍職を義尋に譲ることを兄・義政が約束しますが、義政に子ができ対立し、応仁の乱へと発展します。

この義尋が過ごしたのが浄土寺であり、浄土寺が浄土院になっていることを知ると、銀閣寺の歴史がわかりやすくなり楽しめます。浄土院は小さなお寺ですが、義政がこの土地に銀閣寺を造ることにつながるため、銀閣寺にとても関わりの深いお寺になっています。

銀閣寺周辺の見どころ2 八神社

銀閣寺周辺の見どころ2 八神社

八神社は銀閣寺を出て右に直進すると徒歩1分程度の場所にある神社です。銀閣寺との関わりとしては浄土院や銀閣寺の鎮守社という位置付けにある神社です。

銀閣寺周辺の見どころ3 中尾城跡

銀閣寺周辺の見どころ3 中尾城跡

戦国時代中期(1550年(天文19年)に銀閣寺の裏山に室町幕府が築いた山城の跡があります。短期間で廃城していますが、第12代将軍足利義晴とその子で第13代将軍義輝が中尾城を築いており、歴史的好きには見どころとなるスポットです。

銀閣寺の他にも見どころが多々ある哲学道も参考にしてみてください。

銀閣寺と比較されるのが金閣寺、金閣寺も下記から比較してみると違いがわかります。

2. 銀閣寺の歴史

ここからは銀閣寺の歴史を流れがわかるように解説していきます。簡単な歴史の流れを知ることで、銀閣寺がわかりやすくなるでしょう。

銀閣寺の歴史は「庶民の貧困と足利義政の贅沢」、そして「金閣寺の北山文化に対しての銀閣寺の東山文化」、また、応仁の乱から戦国時代へと続く足利将軍家の没落にもつながる事を知ると、銀閣寺の歴史がわかりやすくなります。

銀閣寺の歴史の簡単な流れは?

銀閣寺の歴史の簡単な流れは?

- 造営 : 銀閣寺は室町幕府8代将軍・足利義政が造営した東山殿という山荘

- 死後 : 銀閣寺は義政の死後に完成し寺院となる

- 命名 : この寺院が義政の法号である慈照院にちなみ慈照寺と名付けられた

簡単な銀閣寺自体の歴史は上記の通りですが、さらにわかりやすく解説していくと次のようになります。

歴史1. 銀閣寺になるまで

歴史1. 銀閣寺になるまで

- 1473年(文明5年)室町幕府8代将軍足利義政が子の足利義尚に将軍職を譲る

- 1482年(文明14年)東山山荘(東山殿)の造営を開始

- 1490年(延徳2年)2月、同年1月に死去した義政の菩提を弔うため東山殿を禅寺に改める

歴史2. 足利義政以降の銀閣寺

歴史2. 足利義政以降の銀閣寺

- 1550年(天文19年)戦国時代中期には慈照寺の裏山に中尾城が築かれた(短期間で廃城)

- のちに末期には前関白近衛前久の別荘にもなった

歴史3. 現代の銀閣寺

歴史3. 現代の銀閣寺

- 1952年(昭和27)年3月29日には庭園が特別史跡および特別名勝に指定された

- 1994年(平成6年)12月17日には「古都京都の文化財」として ユネスコ世界遺産に登録されている

この銀閣寺の歴史の中で、現存する建物は銀閣と東求堂(とうぐどう)のみです。

次に銀閣寺がどのような時代背景で造られたものなのかをわかりやすく解説していきます。

銀閣寺創建当時はこんな時代

銀閣寺創建当時はどんな時代だったか?

- 当時、東山山荘の工事を開始した時代は応仁の乱終了直後

- 応仁の乱直後は京の経済は疲弊し庶民は貧困に喘いでいた

- しかし足利義政は庶民に臨時の税や労役を課し東山殿(銀閣寺)を造営し続けた

応仁の乱は1467年〜1477年までの11年間も続き、応仁の乱直後は飢饉も重なり庶民は疲弊・貧困に苦しんでいました。

しかし、足利義政は銀閣寺の造営に莫大な資金を使い、東山殿(銀閣寺)の造営や書画や茶の湯を楽しむ生活をしていたのです。

このように銀閣寺創建当時は、庶民の貧困と足利義政の贅沢というコントラスの際立つ時代でした。

- 将軍・足利義政の性格や判断が応仁の乱を引き起こした

- 義政は文化・芸術に興味・才能があるため、東山殿をつくり隠居生活を送ろうとした

- 貧困に苦しむ庶民からも税金を取りつつ、造営工事は8年間続き、足利義政は銀閣寺の完成前に死去する

このように銀閣寺の建設によって幕府は政治力や支持を失い弱体化します。

その後も将軍の死去や分裂、明応の政変などにより、各地の有力者が幕府の手に負えなくなり、各地で戦国大名として力をつけ始め領地拡大を争う戦国時代へと繋がっていくのでした。

明応の政変とは、室町時代の1493年(明応2年)に起きたクーデターです。

足利義政の妻・日野富子と細川政元が組み、室町幕府10代将軍・足利義稙を排除。新たに11代将軍・足利義澄を就任させた事件です。

まとめると次のようになります。

- 足利義政が引き起こしたとも言える応仁の乱

- そして銀閣寺造営と庶民の疲弊・困窮

- からの室町幕府弱体化、そこに明応の政変というクーデター

これが室町幕府の滅亡と戦国時代の入口につながることになります。

以上が銀閣寺が関わる歴史の動きになります。

3. 東山文化の特徴

次に足利義政が発展させ、銀閣寺の歴史にも欠かせない東山文化についても見ていきましょう。

東山文化の特徴

東山文化の特徴

銀閣寺は東山文化の集大成として言える歴史的な建物です。

- 東山文化とは室町時代中期(1400年代頃)の文化

- 公家・武家・禅宗・庶民文化が混在

- さらに日明貿易の影響を受けた文化で、わびさびの幽玄性と簡素な美が特徴

東山文化を代表する文化人や文化は次の通り。

東山文化1. 絵画

東山文化1. 絵画

- 水墨画では雪舟

- 大和絵では土佐光信

- 水墨画と大和絵を融合させた狩野正信、狩野元信

東山文化2. 伝統

東山文化2. 伝統

- 茶道では村田珠光の侘茶

- 能は室町時代初期に活躍した観阿弥・世阿弥親子の能が影響し発展

- 文学では御伽草子(おとぎ話のこと)

- 連歌では宗祇が「新撰菟玖波集」や「水無瀬三吟百韻」を編纂

東山文化3. 建築・庭園

東山文化3. 建築・庭園

- 建築では東山山荘に代表される書院造書

- 庭園は枯山水(水のない庭で石や砂で自然を表現した庭)

ここまでは銀閣寺と東山文化をわかりやすい形でお届けしました。

足利義政

足利義政とは

足利義政は政治家としての才能はなく、芸術家の才能に恵まれた室町幕府第8代将軍です。政治ではやる気もなく、将軍を誰に継がせるのかを迷った挙句、約束を破り応仁の乱を引き起こすなど、酷い政治を行っていた結果歴史上の大乱を引き起こしています。そして銀閣寺の造営に励むようになります。

足利義政は次のような歌を詠んでいます。

「わが庵は 月待山の麓にて 傾むく空の 影をしぞ思う」

足利義政の人生年表

義政の簡単な人生年表は次のとおりです。

- 9歳で家督を継ぐ

- 14(15)歳で将軍になる

- 39歳で実子・義尚に将軍職を譲る

- 48歳で銀閣寺造立を開始

- 56歳で死去

義政の時代は次のような状況でした。

- 室町幕府は守護大名の台頭により権力が低下

- また、農民や一向宗の一揆も頻発

- 政治の才能もない義政は政治への意欲を失う

このような状況の中、義政は才能に恵まれた庭や書画などの美術へと集中するようになり、1462年に高倉御所に西芳寺をモデルにした庭園を造ります。

義政が応仁の乱のきっかけを作る

妻である日野富子との間に後継者が生まれず、義政は浄土寺の門首を務めていた実弟・義尋を後継者にすることを決めます。義尋は還俗(僧が僧籍を離れ俗人に戻ること)し、名を義尋から義視と改名します。

しかし、すぐに妻の日野富子が妊娠し、義尚が生まれることになります。これにより将軍職の後継者を巡り、義視と義尚の対立が始まりました。

- 義政 将軍職を義視に譲る約束をした

- 義視 僧を辞め改名して将軍になることを受け入れた義政の弟

- 義尚 義政と日野富子の子で、日野富子が義尚を将軍にしたい気持ちが強かった

政治に興味がない夫に変わり、子供に将軍職を継がせたい日野富子は義視と対立します。そこに守護大名が加わり応仁の乱へと発展します。

- 守護大名・細川勝元は義視側に加勢

- 山名持豊は義尚側に加勢

この戦いが11年続いたが、結果として勝者はわからないような状態となりましたが、戦に乗じて軍資金を貸し付けた日野富子が実益を得て勝者といえる状況となり、室町幕府第9代将軍は、日野富子と義政の子・義尚に決まりました。

このようにして将軍職を退き、政治から解放された足利義政は弟・義視が過ごして浄土寺の土地を選び、西芳寺と金閣寺をモデルとした山荘・東山殿を造り始めます。

銀閣寺の造営には山水河原者が使われ、足利義政も作業に参加したという話があります。山水河原者とは、当時差別的に扱われていた人々であり、足利義政は差別せずに造営で共に働いたということです。

東山殿の完成間近に義政は病気により享年56歳で生涯を終えました。その後も銀沙灘と向月台が江戸時代に造られ、方丈(本堂)の襖絵に与謝蕪村や池大雅が飾られるようになるなど、東山文化は発展していきました。