法然院の歴史と見どころ

このページでは法然院の歴史や見どころ、法然の一生をわかりやすく解説しています。また、法然院には有名人のお墓が多々あることから、有名人のお墓についても簡単に解説しています。

下記の項目を押すとそのまま文が開閉して読めますので興味のあるものを押してご覧ください。

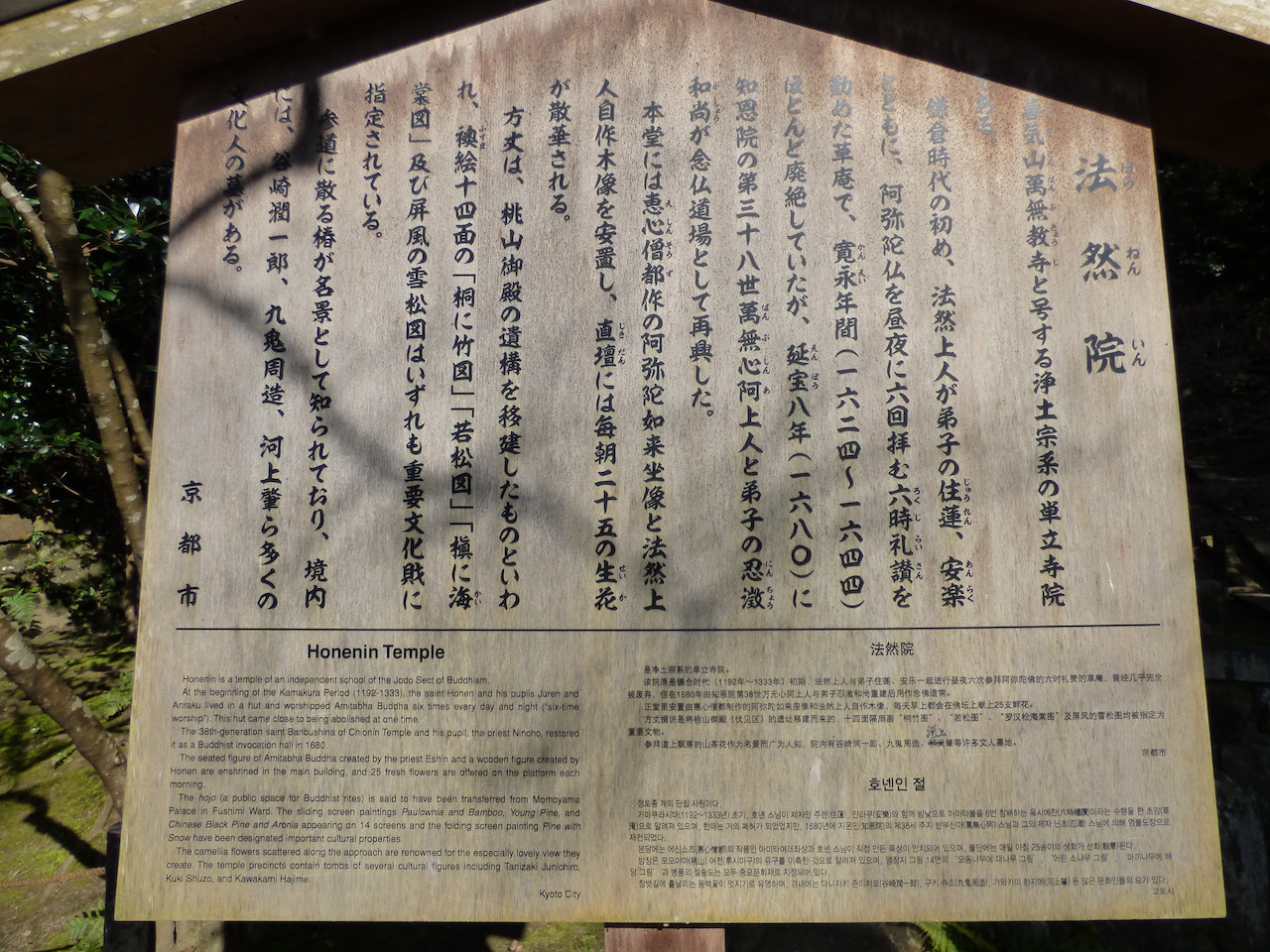

法然院の歴史

法然院の歴史

法然院は、京都市左京区鹿ヶ谷にある浄土宗系の寺院です。鎌倉時代に法然が弟子たちと共に六時礼讃行を勤めた旧跡です。

六時礼讃(ろくじらいさん)とは、浄土教における法要、念仏三昧行のひとつで、簡単に言うと1日を6つに分け、誦経(読経)、念仏、礼拝を行うものです。

これを法然が弟子たちと行ったのが法然院というわけですが、この法然の弟子である住蓮(じゅうれん)、安楽(あんらく)が法然の運命を変える事件のキッカケを作ります。

建永の法難・承元の法難

住蓮、安楽のお寺は安楽寺といい、法然院の側にあります。安楽寺の歴史を知っているとわかりますが、住蓮、安楽は後鳥羽上皇に処刑された法然の弟子です。

詳しくは安楽寺のページでお伝えしていますが、後鳥羽上皇のお気に入りの女御(女官のこと)が住蓮、安楽に傾倒し出家(色恋沙汰とも)してしまったため、後鳥羽上皇の嫉妬により、住蓮、安楽は処刑、法然や親鸞、他の弟子たちは島流しになったのです。

この事件は1207年(建永二年、承元元年)に起きていることから「建永の法難」もしくは「承元の法難(じょうげんのほうなん)」と言います。

時は流れ、これらの経緯を経て、1680年(延宝8年)に知恩院第38代門主・万無 ( ばんぶ )上人や忍微(にんちょう)らが、この法然ゆかりの地に念仏道場を建てることを発願し再興しました。これが法然院です。

法然院の歴史まとめ

- 鹿ヶ谷の草庵で法然が住蓮・安楽と六時礼讃を行った由来のある寺

- 住蓮・安楽は法然の弟子で近くに住蓮山安楽寺がある

- 六時礼讃(ろくじらいさん)は阿弥陀仏を昼夜に六回拝むこと

- 1680年(延宝8年)に知恩院の万無(萬無)と弟子の忍澂が念仏道場として再興

法然院とは

法然院とは

元は浄土宗内の独立した一本山でしたが、昭和28年(1953年)に浄土宗より独立し、単立宗教法人になりました。

| 宗派 | 浄土宗 |

|---|---|

| 山号 | 善気山(ぜんきさん) |

| 寺号 | 萬無教寺(ばんぶきょうじ) |

| 本尊 | 阿弥陀如来 |

| 仏像 | 法然上人立像 |

簡単に言うと、鎌倉時代に法然が浄土宗を作り、江戸時代に萬無(ばんぶ)和尚が、東山の善気山のふもとの草庵・法然院を創建します。

この法然院に伽藍を建てたり、不断念仏道場を開くこと、そして官寺に発展させたのが萬無の弟子である忍澂(にんちょう)です。

そのため、正式名は、「善気山法然院萬無教寺」ですが、一般的には院号の「法然院」として知られています。

法然院の見どころ

2. 法然院の見どころ

見どころは、山門と白砂壇、重要文化財に指定されている方丈にある狩野光信筆の襖絵や、名水として有名な善気水、椿の庭です。

法然院の山門は茅葺で、とても趣があります。紅葉の時期には生い茂る木々が赤く色付き山門との景観が美しいです。そして、門をくぐって見える両脇の白砂壇。白砂壇は水を表していて、ここを通ることで心身が清められると言われています。

方丈は、住職の住む場所のことですが、法然院の方丈は、1687年に伏見にあった後西天皇の皇女の御殿を移築したもので、落ち着いた風情のある建物です。

そして桃山時代に描かれた狩野光信筆の襖絵と、1971年に描かれた堂本印象筆の襖絵が収蔵されています。これらの襖絵は、普段は非公開ですが、春と秋の伽藍が公開されるときに同時公開されるのでぜひ見ておきたいところです。

また、方丈庭園には、阿弥陀三尊像を象徴する三尊石が配置され、名水善気水が湧き出しています。現在、水を汲むことはできませんのでご注意ください。そして、法然院は椿の名所としても有名で、特に本堂北の中庭には三銘椿(五色散り椿、貴椿、花笠椿)が植えられていていて椿の庭と呼ばれています。

椿の開花時期は3月下旬から4月上旬で、ちょうど春の特別公開の時期と重なるため、特に観光客が増えます。椿の時期にぜひ見て欲しいのが手水鉢いっぱいに浮かべられた椿です。とてもきれいでかわいらしく飾られています。境内には他にも切り株や参道で椿を飾っていたりするので、探してみてくださいね。

- 方丈庭園にある善気水は洛中名泉の一つ

- 狩野光信の障壁画がある

その他にも木々に囲まれており、苔が綺麗なので、苔好きの人にもオススメのスポットです。

法然とは(法然の出生〜臨終まで)

法然とは(法然の出生〜臨終まで)

法然院を知るには法然という人物を知っておくとわかりやすくなります。ここでは法然の誕生から亡くなるまでを簡単にわかるよう解説していきます。

勢至丸(法然)誕生

法然が生まれたのは1133年〜1212年の平安時代末期〜鎌倉時代初期頃で、平清盛らによる保元・平治の乱や、源頼朝による鎌倉幕府成立など、源平合戦が繰り広げられた時代です。

このような時代に法然は次のような場所、父母に生まれました。

- 父は漆間時国(うるまときくに)

- 母は秦氏(はたうじ)

- 現在の岡山県である美作国(みまさかのくに)の久米南条稲岡庄(くめなんじょういなおかのしょう)で誕生

父の遺言

押領使という地方公務員の父から武士の教育を受けた法然(幼名を勢至丸(せいしまる))でしたが、幼少期に稲岡庄の荘園管理者であった明石源内武者定明(あかしげんないむしゃさだあきら)に夜襲を受け父が瀕死になります。

瀕死になった父は枕元に勢至丸を呼び、次のような遺言を与え亡くなります。

- 父の仇討ちを行わないこと

- 仇討ちを行えば争いは連鎖し、絶えることはない

- 前世の宿命と諦め、父の菩提を弔うために出家せよ

師・観覚

武士の子なら親の仇討ちが常識のこの時代でしたが、この父の遺言から仏道に進み、まずは母親の叔父である観覚(かんがく)に3年間弟子入りします。

師・持宝房源光

その後、1145年、13歳で比叡山延暦寺に登り、持宝房源光(じほうぼうげんこう)に弟子入りしますが、父の遺言からまっすぐに仏教に情熱を燃やした法然は比叡山の堕落した実情を見てギャップに驚きます。

比叡山

比叡山の僧は官僧と言われる国関係の僧で、多くは貴族社会で上手くいかず、出家して出世しようという者に染まっていたのでした。さらに僧兵による強訴(要求の強要)や仏門同士の争いなどが絶えず、法然の描いた仏教とはまるで違う世界が広がっていたのです。

法然15歳 師・皇円

そのような中でも「智慧第一」と称えられ頭角を表す法然は、1147年(久安3年)、15歳の頃に比叡山高徳院・肥後阿闍梨皇円(ひごあじゃりこうえん)の弟子になります。ここで皇円から天台宗の棟梁となるよう言われます。

しかし法然は自分が仏の教えに全然到達できていないことを自覚し嘆き、皇円の元を去ります。

法然18歳 師・慈眼房叡空

18歳になった法然は皇円の元を去り、黒谷青龍寺の慈眼房叡空(じげんぼうえいくう)を訪ね弟子入りします。

ここで法然はこの叡空から一字、比叡山に弟子入りした最初の師である源光から一字をもらい、法然房源空となります。

法然24歳

1156年、保元の乱が起きた頃、法然は24歳で京都の清涼寺に行きます。清涼寺は嵯峨釈迦堂と呼ばれる場所。そこで「生身の釈迦像(しょうじんのしゃかぞう)」の前に7日間籠り祈りました。

さらに南都(奈良)へ向い下記のように多くの宗派に教えを請うていますが、法然の満足のいくものは得られず、逆に法然の智慧の深さに感銘を受ける者もいたようです。

- 法相宗の蔵俊(ぞうしゅん)

- 三論宗の寛雅(かんが)

- 華厳宗の慶雅法橋(けいがほっきょう)

- 真言宗の中川実範(なかがわしっぱん)

このようにして一時的に比叡山を下りて人々と接したことや、保元の乱、各宗派から学んだこともあってか、法然は黒谷に帰った後も、大衆を救う仏教の必要性を感じ専修念仏の研鑽を積無事に没頭するのでした。

法然43歳

1175年(承安5年)43歳になった法然は、善導大師の観経疏(かんぎょうしょ)を読みます。その中の順彼仏願故(じゅんぴぶつがんこ)という文字から、心を込めてただひたすらに南無阿弥陀仏と称えることで阿弥陀仏により必ず浄土に迎えられるという仏道の確信を得ます。これにより法然は20数年いた比叡山を下り浄土宗が開宗するのでした。

浄土宗を布教する法然

比叡山を下りた法然は、戦や天災や飢餓により疲弊した民衆に浄土宗の教えを伝えます。

当時は比叡山を中心に仏教は国家のための仏教であったり、貴族の間で普及していた特別なものだったため、民衆は精神的な救いがなく、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば救われるという「専修念仏」の教えは衝撃でした。

民衆初の宗教のためか爆発的に浄土宗は拡大していきます。民衆だけではなく貴族や武士からも支持され、関白太政大臣である九条兼実(くじょうかねざね)からも支援されるようになります。そしてこの頃に親鸞(しんらん)を含む浄土宗諸派の始祖となる弟子たちが集まっています。

しかし特権的な立ち位置にあった比叡山やその他の旧仏教宗派は急速に拡大する浄土宗と敵対。法然は弾圧され、朝廷から自粛を求められるなど、風向きが強くなりました。

建永の法難

そんな中、法然の門弟である住蓮、安楽が主催する法要「六時礼讃(ろくじらいさん)」に参加した後鳥羽上皇の女官が出家する(色恋沙汰の疑い)という事件が起きます。

後鳥羽上皇は激怒し、浄土宗と敵対する旧仏教派の訴えも加わり、法然ら浄土宗に対して次のような強烈な処分を下します。

- 住蓮、安楽ほか4人は死罪

- 法然は四国配流

- 親鸞他、有力な弟子たち7人は遠方各地へ配流

結果的に後鳥羽上皇により法然の門弟4人が死罪、法然や親鸞をはじめとする門弟7人が流罪にされたこの事件を「建永の法難」もしくは「承元の法難(じょうげんのほうなん)」と言います。

法然没す

この法難から約5年間、讃岐国や摂津国勝尾寺などで念仏に続け他法然は、1211年(建暦元年)11月17日に京に帰ることを許されます。京に戻った法然の元には信者が集まりましたが、正月を迎え、80歳の法然は病床に就きますが、源智から頼まれ『一枚起請文』(いちまいきしょうもん)を授けます。

一枚起請文は一枚の紙に380字で書かれた浄土宗の根本的な教えで、この一枚起請文を書いた2日後、法然はこの世をさりました。

法然院と有名人のお墓

3. 法然院と有名人のお墓

法然院は、茅葺で数奇屋造りの山門から見る竹林が印象的な小さなお寺ですが、多くの文人や学者によってその閑寂さが愛され、境内には河上肇、谷崎潤一郎、内藤湖南、 九鬼周三、福田平八郎、稲垣足穂などのお墓があります。

河上 肇

河上 肇(かわかみ はじめ)は日本の経済学者で、京都帝国大学でマルクス経済学の研究を行っていた人物です。しかしその後、教授を辞め日本共産党員となり検挙され獄中生活を送るなど紆余曲折ある人物です。

- 『資本論』の一部を翻訳

- コミンテルン32年テーゼの翻訳

- 『貧乏物語』『第二貧乏物語』『資本論入門』が著作

- 死後に『自叙伝』を刊行

- 福田徳三のライバル

谷崎潤一郎

谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう)は日本の小説家で、明治末期から第二次世界大戦後の昭和中期まで活躍した人物です。

- 初期は耽美主義の一派

- 『痴人の愛』『春琴抄』『細雪』などの純文学を執筆

- 「文豪」「大谷崎(おおたにざき)」と称された人物

- 純文学以外にも多くの作品を残している

内藤 湖南

内藤 湖南(ないとう こなん)は日本の東洋史学者です。

- 戦前を代表する東洋学者

- 戦前の邪馬台国論争や中国における唐宋変革時代区分論争などで学界を二分した

九鬼 周造

九鬼 周造(くき しゅうぞう)は日本の哲学者です。

- 京都大学教授

- 日本固有の精神構造あるいは美意識を分析

- 『「いき」の構造』を著した

- 『「いき」の構造』は日本文化を分析した本

法然院の御朱印

法然院の御朱印

普段は観光客も少な目で、緑豊かな境内をゆっくりと回ることができます。春と秋には堂宇の特別公開がありそのときには大勢の参拝者が訪れます。御朱印が頂けるのも特別公開の期間だけです。

法然院へのアクセス

法然院へのアクセス

- 拝観時間:9:00〜16:00

- 拝観料: 境内拝観自由

- 特別公開時:拝観料は春は500円。秋は800円(境内を歩くだけなら無料)

バス電車などでのアクセス

- 阪急四条河原町駅より市バス32系統、銀閣寺前行南田町下車、徒歩5分

- JR京都駅・京阪三条駅より市バス5系統岩倉行、浄土寺下車、徒歩10分

- 京阪出町柳駅より市バス錦林車庫行、浄土寺下車、徒歩10分

法然院の最寄駅は出町柳駅や蹴上駅なのでかなり遠くなります。銀閣寺から徒歩数分の場所にあるのが法然院と覚えておくとわかりやすいでしょう。

法然院を含むおすすめ散策ルート

法然院を含むおすすめ散策ルート

法然院を含むおすすめルートは次の通りです。

- 京都市営地下鉄蹴上駅

- 金地院

- 南禅寺

- 永観堂

- 哲学の道(若王子神社→法然院→銀閣寺)

- バスで京都駅

これだけ回っても距離にして約3キロで、一箇所1箇所じっくり回っていると時間が足りなくなると思います。

また、哲学の道周辺は観光名所が集まっている場所なので、東山の自然を感じながら、散策することができます。桜や紅葉の時期は特にきれいだと思えるでしょう。

哲学の道の北端にある銀閣寺の前にはお土産屋や飲食店が集まる商店街があります。法然院は銀閣寺に近いので、ランチやお土産の購入などはそちらが便利です。

また、逆に哲学の道の南端から蹴上駅まで歩く途中に南禅寺があります。南禅寺周辺にも多少ですがお土産屋や飲食店があるので活用できます。ただしこちらはお値段がやや高めなので注意。

どちらの駅からどちらに向かうかを考えて哲学の道周辺の観光を考えると、無駄なく色々なスポットに行くことができるしょう。