八坂神社の歴史がわかりやすくなるスサノオと関連神まとめ

ここでは八坂神社の歴史を見どころに合わせ解説していきます。八坂神社は「疫病」「牛頭天皇(スサノオ)」「陰陽道」の3つを知ることで格段にわかりやすくなります。

簡単に知りたい人、詳しく知りたい人にも対応できるよう「詳細はこちら」などを押すことで、詳細や豆知識、具体的な解説等が見れるようになっていますので、詳しく知りたい項目は詳細や豆知識の文字を押して読んでみてください。

1. 八坂神社の歴史

八坂神社の歴史と見どころの関係を疫病の視点から知っていきましょう。疫病の発生や、疫病からの伝承、そして祇園祭、八坂神社へのつながりがわかりると、八坂神社の歴史が簡単にわかります。

牛頭天王と素戔嗚尊

八坂神社の起源はいくつか説があります。代表的な2説は次の通りです。

- 656年(斉明天皇2年)に高麗の使節が新羅国の牛頭山に座していた素戔嗚尊を八坂神社周辺に祀ったことが起源説

- 876年(貞観18年)に僧・円如が薬師堂を建て、祇園神が祇園林(東山の麓)に衰弱した説

ここで変わらないのは牛頭天皇(ごずてんのう)、つまり素戔嗚尊(すさのおのみこと)を祀っているということです。

牛頭天皇とは

牛頭天王は素戔嗚尊(すさのおのみこと、以下スサノオ)と同一視される神なのです。

もともと牛頭天皇は祇園精舎の守護神で、祇園精舎とは釈迦が説法を行った寺院のこと。つまり仏教の神で、その牛頭天皇は次のような特徴があります。

- 巨体で頭は牛

- 疫神(疫病の神)

- 8柱(神)の子がいる

八坂神社は神社、つまり神道ですが、祇園精舎は仏教。そのためか本地垂迹説では薬師如来の仮の姿とされいるなど、神道と仏教が混じり、牛頭天皇はスサノオと同一視されるようになっていきました。

感神院と八坂神社

感神院と八坂神社

もともと八坂神社は感神院(かんじんいん)と称していて、興福寺の別院、その後は比叡山延暦寺の別院になっており、八坂神社の手水舎にも感神院という文字が書かれています。

つまり仏教寺院色が強かったわけですが、1868年(明治元年)の神仏分離令により、感神院(祇園社)→八坂神社と変わっていきます。

八坂神社のお祭りである祇園祭(ぎおんまつり)も元は御霊会という夏の祭礼でしたが、神仏分離令以降、祇園祭と呼ばれるようになるなど、変化の歴史があります。

そのような歴史があり、現在、八坂神社は、全国に約2300社ある八坂神社や素戔嗚尊(以下、スサノオと呼ぶ)を祭神とする関連神社の総本社となっています。

なぜここまで広がったのかというと、根本には疫病退散の歴史があると言われています。

- 877年(元慶元年)に疫病が流行

- この時、東山の小祠(八坂神社)に勅使が派遣される

- 小祠で祈願すると疫病の流行が止んだ

疫病の流行が止まったことから、同年877年(元慶元年)に祇園祭(祇園御霊会)が八坂神社で行われるようになり、八坂神社が全国に普及し始めます。ちなみに877年は平安時代です。

疫病と祇園祭

桓武天皇が794(延暦13年)に平安京に都を移した頃、流行病、自然災害は未知のものであり、人々はどうにもできませんでした。

そして869年(貞観11年)に疫病が大流行します。この疫病を鎮めるために御霊会を行いました。御霊会の歴史は神泉苑と八坂神社の連携で行われ、祇園祭の原型とされています。

八坂神社(感神院)創建時の時代

ちなみに869年の頃はどのような時代かというと、866年に応天門の変があり、藤原氏が権力を握り、伴善男などの権力者を排斥していた時代です。このような時代から八坂神社(感神院)は信奉されていたということがわかります。

また、応天門の変の伴善男などのように不慮の死を迎えた人の霊、つまり御霊により、疫病や天変地異が起こると考えられていた時代でもあり、陰陽師なども活躍していました。

このような時代なので、神に対してや霊に対して祀り、怒りを鎮めることなどが行われ、その具体的な方法として鉾を立てて神輿を担ぐなどをする方法が取られ、祇園祭へと繋がっていきます。

- 疫病を御霊(不慮の死を迎えた人の霊のこと)の怒りだと思う

- 御霊の怒りを鎮めるため神泉苑に66本の鉾を立て神を祀る

- 祇園社(八坂神社)から神輿を担いで神泉苑に奉納する

そしてその関連神社が「疫神社」として八坂神社に残っているため、ここから素戔嗚(スサノオ)と八坂神社の関係がわかるように展開していきます。

疫神社

疫神社

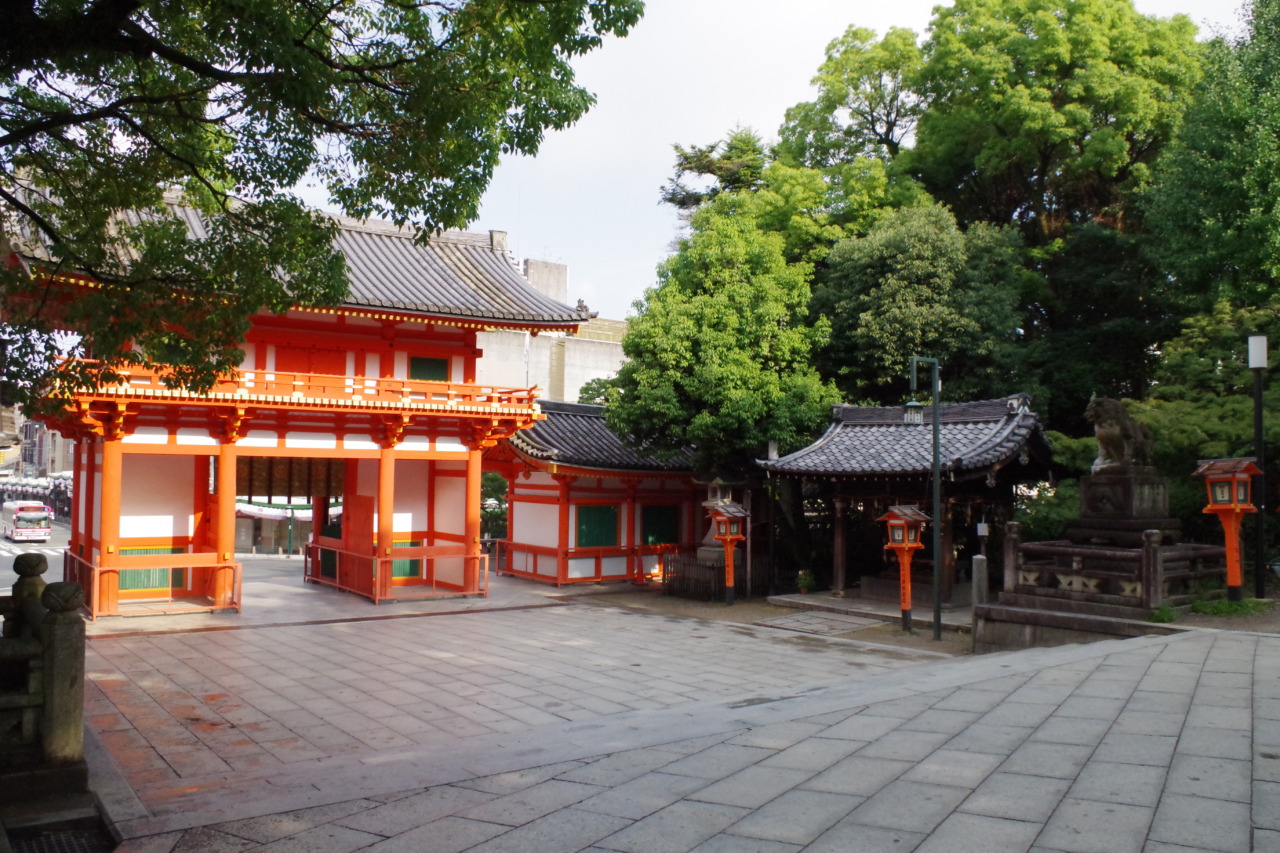

八坂神社の西楼門を入ると見える末社の疫神社(えきじんじゃ)。

これは、蘇民将来(そみんしょうらい)という人が疫病の神・牛頭天王(ごずてんのう)を泊めてもてなした事により、疫病から守られるようになった由来がある神社です。

蘇民将来の話は備後国風土記(びんごのくにふうどき)に書かれている書かれている伝承です。

- 武塔神(むとうしん)という神が旅をしていた

- 蘇民将来が宿を提供

- 神が御礼に「蘇民将来の子孫です」という茅の輪をくれた

この茅の輪を身につけることにより、疫病から免れるようにすると武塔神が蘇民将来に伝えているという話です。

この伝承から八坂神社の疫神社ができ、その鳥居に祇園祭では茅の輪が飾られるように繋がっています。

また、この護符は祇園祭の厄除けちまきに「蘇民将来之子孫也」と書かれていることや、祇園祭の最後に茅の輪くぐりを行い無病息災を祈願することなど、八坂神社の起源に繋がる神社として疫神社があるのです。

これらを知ることで蘇民将来、祇園祭、疫神社により、八坂神社の歴史がわかりやすくなると言えるでしょう。

【疫神社1】牛頭天皇とスサノオの関係

【疫神社1】牛頭天皇とスサノオの関係

蘇民将来の伝承で登場した武塔神は、スサノオであり、牛頭天王でもあるとされ、この伝承もスサノオと牛頭天王を同一視するようになった要因とも考えられています。

八坂神社と祇園祭、そして牛頭天王とスサノオが繋がり、八坂神社の歴史の流れがわかってきたと思います。

このように疫病から疫神を祀り、祀りが祭りに変化していき、疫病を止める祈りによって八坂神社が発展し、現代に繋がっていることがわかります。

その中で八坂神社と関わりが深い祇園祭は、現代にも続く祭りの代表であり、京都三大祭りの一つとなっています。

それでは次に祇園祭と八坂神社の関係を簡単に解説していきます。

【疫神社2】祇園祭と八坂神社の関係

【疫神社2】祇園祭と八坂神社の関係

祇園というのは八坂神社の西楼門から直線に伸びる道周辺の場所を言いますが、これは昔、観慶寺というお寺があったことに由来しています。

- 観慶寺の中にあった天神堂が信仰を集める

- その天神堂が祇園社となる

- 祇園社の門前町として栄えた一帯が祇園と呼ばれるようになった

このような経緯で、八坂神社が祇園さんと言われているわけであり、その歴史には疫病の流行、それを鎮める牛頭天王(素戔嗚尊)、それを祀る八坂神社という歴史のつながりがわかるわけです。

それでは次に、八坂神社に祀られている祭神について知っていきましょう。八坂神社の祭神は古事記に登場するスサノオ一族であり、これがわかると古事記からの八坂神社の歴史の流れがわかります。

2. 八坂神社の祭神、スサノオ一族の解説

八坂神社の祭神は素戔嗚尊(スサノオノミコト)の家族である神々(柱)が祀られています。これらの神々を知ることで八坂神社の各見どころや歴史、日本神話もわかりやすくなります。それでは各神(柱)を解説していきます。

祭神1. 素戔嗚尊(スサノオノミコト)

祭神1. 素戔嗚尊(スサノオノミコト)

スサノオノミコトは、イザナギノミコトから生まれた三貴士の一柱(一神)で、性格は荒々しく、天の服織女(はたおりめ)を殺す原因を作ったり、オオゲツヒメを殺害するなど悪行が目立つ神です。

このスサノオの荒ぶる魂を祀るのが八坂神社内の摂社である悪王子神社(あくおうじじんじゃ)です。

祭神2. 美御前社と宗像三女神

祭神2. 美御前社と宗像三女神

本殿を正面に見て右奥にある末社、美御前社(うつくしごぜんしゃ)は、美容のご利益から若い女性に人気のあるスポットです。

宗像三女神(むなかたさんじょしん)と言われる「多岐理毘売命」「多岐津比売命」「市杵島比売命」が祀られています。

この三柱(三神)は、スサノオの剣から誕生した水の神です。古事記でアマテラスと誓約(うけい)する場面で十拳剣から生まれたスサノオの子です。

- 多岐理毘売命(たぎりびめのみこと)

- 多岐津比売命(たぎつひめのみこと)

- 市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)

この宗像三女神を祀る美御前社の前には神水が湧き出ています。この神水を2、3滴肌につければ、肌だけではなく、心から美しく磨かれると言われていて、若い女性がたくさん参拝しています。祇園の舞妓さん・芸子さんも訪れるスポットです。

ちなみに牛頭天皇・素戔嗚尊(すさのおのみこと)からの流れで八坂神社は疫病除けの神社としての歴史がありますが、美御前社も元は天然痘除けの神様として崇められていた歴史があります。

美御前社で祀られる宗像三女神は、素戔嗚尊(以下スサノオ)が天照大神(以下アマテラス)と誓約をする際に生まれたものとなっています。そして誓約をした後、スサノオはアマテラスの土地である高天原(たかまがはら)で悪行を繰り返します。

そして天岩戸、八岐大蛇(以下、ヤマタノオロチ)へと繋がっていきます。

- 誓約後、スサノオの悪行が目立つようになる

- 心を痛めた姉・アマテラスが天岩戸に閉じこもる

- アマテラスが天岩戸から出た後スサノオは高天原を追放される

祭神3. 櫛稲田姫命

祭神3. 櫛稲田姫命

高天原を追放されたスサノオは追放先でヤマタノオロチの生贄になっているクシナダヒメとその両親に出会います。

櫛稲田姫命は、クシナダヒメやクシイナダヒメなどと呼ばれる美しい女性。この家族は子供が毎年ヤマタノオロチの生贄となっており、今回はクシナダヒメが生贄になる予定でした。

そこを高天原から追放されたスサノオがヤマタノオロチから救う約束をします。

- ヤマタノオロチに酒を飲ませる

- 酔ったところをスサノオが倒す

- クシナダヒメ一家は助かった

その後、スサノオとクシナダヒメは結婚し、八坂神社の祭神でもある八柱御子神(やはしらのみこがみ)を産みます。

そしてクシナダヒメの両親であるアシナヅチとテナヅチも八坂神社の祭神として祀られています。

ちなみにヤマタノオロチを倒した際に、ヤマタノオロチの尾から草薙剣(くさなぎのつるぎ)、別名・天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)が発見されます。

- この草薙剣は、のちにアマテラス、ニニギ、ヤマトタケルへと受け継がれ熱田神宮に祀られている説

- 源平合戦で有名な壇ノ浦の戦いで草薙剣が行方不明となり、伊勢神宮から献上された剣を草薙剣とし、天皇家の三種の神器としているな説

ちなみにヤマタノオロチは龍のデザインの船で、草薙剣はその船の中から見つかったなど、様々な解釈があります。

祭神4. 大国主社と大国主・おおなむぢ

祭神4. 大国主社と大国主・おおなむぢ

大国主神(おおくにぬしのかみ)は、七福神の大黒天と同一視され、スセリビメと駆け落ちしたオオナムヂと同一神です。

出雲神話に登場する重要な神で、多くの妻がいるため八坂神社では縁結びのご利益として祀られています。

オオクニヌシはオオナムヂのことで、スセリビメと恋に落ち、スサノオに殺されかけつつ認められ、スセリビメと駆け落ちしたスサノオとの関連も強い神です。

この大国主神(以下、オオクニヌシ)は次のような神話があります。

- 大穴牟遅神(オオナムヂ、後の大国主)には多くの兄がいる

- この兄神たちを八十神(ヤソガミ)という

- オオナムヂと八十神たちは、因幡国の八上比売(ヤガミヒメ)に求婚する

ヤガミヒメはオオナムヂと結婚すると回答します。ここから八十神はオオナムヂを恨み何度も殺します。その度にオオナムヂは復活します。

- オオナムヂは母の助言でオオヤビコに助けを求める

- 木国の大屋毘古神(オオヤビコ)はオオナムヂにスサノオに会うよう伝える

- 迫る八十神から逃れ、根の堅州国へ行き、スサノオの娘・スセリビメに出会う

このオオナムヂがスサノオの娘であるスセリビメと出会い、スサノオの試練に耐えながらスセリビメとの恋(結婚)を成就させていきます。

また、その後も数々の妻を娶るため、八坂神社でも縁結びの神として祀られています。

祭神5. 須勢理毘売命(すせりびめのみこと)

祭神5. 須勢理毘売命(すせりびめのみこと)

スサノオの娘で、オオナムヂと結婚するのが須勢理毘売命(すせりびめのみこと、以下スセリビメ)です。

スセリビメはスサノオと一緒に根堅洲国(ねのかたすくに)に住んでいましたが、オオナムヂと出会い恋に落ちます。その後の流れは次の通り。

- スサノオがオオナムヂに数々の試練を与える

- スセリビメが知恵や道具を貸し、オオナムヂを手助けする

- スサノオの元からオオナムヂと駆け落ちし結婚する

スセリビメはスサノオの娘というだけあり気性が激しかったと考えられていますが、オオクニヌシはスセリビメの他にも数々の妻を娶ります。

その結果オオクニヌシの子として、八坂神社に祀られているのが事代主神(ことしろぬしのかみ)です。

それでは事代主神を祀る八坂神社の末社、蛭子社についても解説していきます。

祭神6. 事代主神と蛭子社

祭神6. 事代主神と蛭子社

八坂神社の蛭子社(えびすしゃ)は、神社としては珍しい方角(北)に向いている神社で、蛭子様と同一視される事代主神(以下、コトシロヌシ)を祀る神社です。

平安時代から八坂神社にあると言われる古い神社です。

コトシロヌシはオオクニヌシの子。そのためか八坂神社では大国主社の斜め前に蛭子社があります。

古事記に国譲りという物語があり、次のようになっています。

- オオクニヌシが国を作る

- オオクニヌシの国をアマテラスが使者を遣わし譲るよう迫る

- オオクニヌシ達は戦うが負ける

そして最終的に国を譲ることを承諾するのがコトシロヌシとなっています。

「事代主神 = えびす説」

「伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)から生まれたひるこ説」

八坂神社では事代主神=蛭子として祀られています。

祭神7. その他の神々

祭神7. その他の神々

八坂神社には今まで紹介したスサノオ、クシナダヒメ、スセリビメ、オオナムヂ、オオクニヌシの他、スサノオ系統の神々が祀られています。

- 神大市比売命(かむおおいちひめのみこと)はスサノオの二番目の妻

- 八柱御子神(やはしらのみこがみ)はスサノオとクシナダヒメ、その他の神の子供達8柱(8神)の総称

- アシナヅチとテナヅチはクシナダヒメの親

スサノオは伊邪那岐命(以下、イザナギ)から生まれます。

イザナギがイザナミに会いに黄泉の国に行った後、禊(みぞぎ)を行った。その時にイザナミの鼻から生まれたのがスサノオです。

- イザナミから海原を治めるよう言われるが、その命に背く

- そして高天原に行きアマテラスとの誓を行う

- ちなみにこの誓で生まれたのが八坂神社の美御前社の宗像三女神

その後、スサノオは高天原で悪行を繰り返します。その結果天岩戸にアマテラスが引きこもり、数々の神々によりアマテラスは天岩戸から出たものの、スサノオは高天原を追放されます。

そしてヤマタノオロチの生贄になるクシナダヒメを救い結婚。

その結果生まれたのが次の4柱(神)です。

- 八島篠見神(やしまじぬみのかみ)

- 五十猛命(いそたけるのかみ)

- 大屋比売神(おおやつひめのかみ)

- 抓津比売神(つまつひめのかみ)

これが八坂神社の八柱御子神のうちの4柱です。

また、スサノオは神大市比売(かむおおいちひめ、以下かカムオオイチヒメ)との間にも子をもうけます。カムオオイチヒメは、クシナダヒメの次に結婚した二番目の妻です。

カムオオイチヒメの子であり下記の2柱も八柱御子神です。

- 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

- 大年神(おおとしのかみ)

佐美良姫命(さみらひめのみこと)もスサノオの妻であり、スセリビメの母です。次の2柱も八柱御子神です。

- 大屋毘古神(おおやびこのかみ)

- 須勢理毘売命(すせりびめのみこと)

このスセリビメがオオナムヂと結ばれスサノオのもとから駆け落ちして出ていくことになります。

ここまでがスサノオ関連からわかる八坂神社の歴史です。このようにスサノオ中心で神々がわかると、八坂神社の各見どころと歴史・背景の関わりがわかるではないでしょうか。

3. 陰陽師と京都五社巡りと八坂神社の関係

祇園祭、疫神社、素戔嗚、素戔嗚一族と解説してきましたが、次に陰陽師・安倍晴明と牛頭天王(素戔嗚)を交え、スサノオとその家族との八坂神社の関係を見ていきましょう。

八坂神社は四条のシンボル的な神社ですが、京都五社のひとつ、東を守る青龍ともされています。

陰陽師1. 京都五社

陰陽師1. 京都五社

京都五社は平安神宮を中央に東西南北下記の4社となっています。平安神宮も含め、この5社で京の都を守っているといわれ、この5社を巡礼することを「京都五社巡り」と言います。

- 北・玄武・上賀茂神社

- 東・青龍・八坂神社

- 南・朱雀・城南宮

- 西・白虎・松尾大社

方位と言えば陰陽師ですが、八坂神社が京都五社の青龍の位置にあることは偶然ではありません。

スサノオの妻クシナダヒメと、その子八柱の御子神がこの方位にかかわっているのです。

陰陽師2. 歳徳神と恵方巻のつながり

陰陽師2. 歳徳神と恵方巻のつながり

スサノオは牛頭天皇とされていますが、クシナダヒメは牛頭天皇の妻・頗梨采女とされており、子の八柱の御子神が八将神と同一視されているのです。

- スサノオ = 牛頭天皇(ごずてんのう)

- クシナダヒメ = 頗梨采女(はりさいじょ)

- 八柱の御子神 = 八将神(はっしょうじん)

この八将神が方位神であり、方位の吉凶を司るとされています。そして頗梨采女は歳徳神(としとくじん)とされているのです。

歳徳神とは、陰陽道でその年の福徳を司る神のことを言い、恵方巻を食べる際に向く方角はこの福徳神が在する方角を向くことであり、日本の行事にもつながる背景があります。