このページでは、金閣寺の見どころを中心に、関連する歴史や人物などの知識を含めてわかりやすく紹介していきます。読み終わる頃には、金閣寺の知識が身につき、京都観光がより楽しくなっている事でしょう。

1. 金閣寺の見どころ

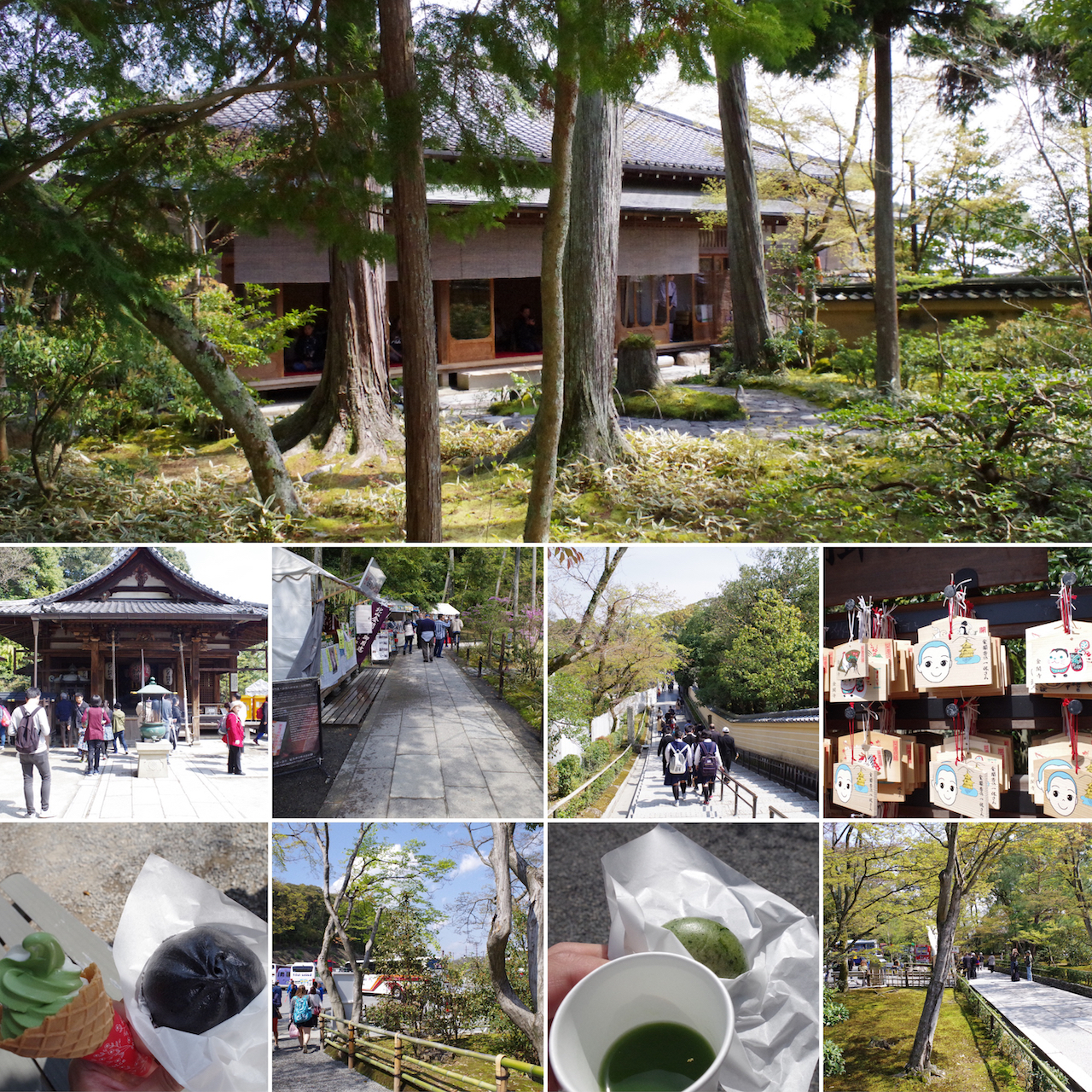

金閣寺の見どころは有名な舎利殿(金閣)の他、大きな池である鏡湖池などがあります。これら金閣寺の建物や庭園は極楽浄土に見立てて作庭されており、衣笠山を借景とした池泉回遊式庭園となっています。後小松天皇や中国貿易の使者など、北山文化ゆかりの地になっています。

- 「金閣寺」の正式名称は「鹿苑寺(ろくおんじ)」という

- 金閣寺は1397年(応永4年)に足利義満が北山殿を建立したのが始まり

- 寺名は開基である足利義満の法号鹿苑院殿にちなんで付けられている

金閣寺は相国寺の山外塔頭寺院で、塔頭とはメインのお寺から派生した寺のことです。

それでは金閣寺の見どころを解説していきます。わかりやすいように、各見どころを押すと開閉して解説が見れるようにしていますので、興味のある見どころを押してみてください。

見所1. 鏡湖池

見所1. 鏡湖池

鏡湖池(きょうこち)はおよそ2000坪(6600m)あり、金閣(舎利殿)が浮かぶ池・庭園のことです。

元々あった西園寺公経(さいおんじきんつね)の庭園に、足利義満が通称苔寺と呼ばれる西芳寺(さいほうじ)の庭園をモデルに改良を加え、回遊式であり舟遊式という珍しい庭園を造り上げています。

葦原島などの大小の島々、畠山石・赤松石・細川石など各大名が足利義満に奉納した名石、そして衣笠山を借景とした風景が楽しめます。

鏡湖池1. 葦原島と名石

- 鏡湖池にある陸地は葦原島や鶴島、亀島などと名がついている

- 鏡湖池は金閣を中心とした池泉回遊式庭園で極楽浄土を表している

- 鏡湖池にある石は室町時代の各大名が競って献納したと言われる名石で、名石には畠山石・赤松石・細川石など大名の名がついている

この名石の配置は石立僧(いしだてそう)という中国で作庭を学んだ禅僧によるもので、計算して配置されています。

中央にあるのが葦原島(あしはらじま)で、古事記や日本書紀で豊葦原瑞穂国(とよあしはらみずほのくに)と呼ばれる日本を表す呼称が由来です。足利義満はこの葦原島を眺め、日本を掌握する夢を膨らませていたと言われ、事実上日本を掌握した歴史があります。

鏡湖池2. 夜泊石

また、足利義満は鏡湖池に舟を浮かべ雅楽や和歌などの趣味を楽しみ宴を催していたと言われています。その名残として、金閣東側にある船着場に夜泊石(よどまりいし)という四つの石があります。これは、港に停泊する舟を表現し、舟をつなぎ止める役割もあった石です。

鏡湖池3. 特別名勝

このように足利義満が造り上げた鏡湖池は、現代では国指定の特別史跡および特別名勝です。「特別名勝」とは、国宝と同格の価値の高い景観のことで、「特別史跡」は歴史や学術的に価値が高いとされる庭園などを言います。

以上が鏡湖池の歴史と見どころになります。

見所2. 金閣(舎利殿)

見所2. 金閣(舎利殿)

金閣は舎利殿のことで、建物を漆塗りし、金箔を貼った建物です。舎利(しゃり)とは釈迦の骨のことで、金閣内には釈迦の骨が祀られています。金閣寺最大の見どころは金色に輝く金閣(舎利殿)です。

舎利殿は三層構造で各階の様式が違います。それぞれを下記にまとめたので金閣寺観光の参考にしてください。

| 舎利殿の見どころ | |

|---|---|

| 屋根 | こけら葺きで上には鳳凰が飾られている。2020年12月29日にGo To トラベルが停止される中、金閣寺の屋根が18年ぶりに一新された。 |

| 三層 | 究竟頂(くっきょうちょう)は足利義満を象徴する禅宗様仏殿造風で、仏舎利を安置している。内部外部ともに金箔が貼られている。縁と高欄(手すりのあるベランダ)、床が黒漆となっており、桟唐戸(さんからど)や花頭窓(かとうまど)など禅宗様建築の特徴が見える。また、究竟頂の額は当時の天皇である後小松天皇からの頂き物。 |

| 二層 | 潮音洞(ちょうおんどう)といい、武家を象徴する書院造(武家造)で、岩屋観音像と四天王像を安置。武士は貴族より上の存在ということを表現したとも言われている。外壁には金箔が貼られ、内部の壁は黒漆、屋根は金箔、縁と高欄(手すりのあるベランダ)が付いている造り。ちなみに潮音洞の額は足利義満が書いたと言われてる。 |

| 一層 | 法水院(ほっすいいん)といい、公家を象徴する寝殿造(金箔が貼られていない)で、宝冠釈迦如来像・足利義満像を安置。漱青(そうせい)という舟遊びのための舟に乗る場所もある。 |

実は金閣は放火され再建されていますが、屋根にある鳳凰は放火による焼失を免れた貴重な品です。室町時代に作られた金閣寺創建当時ものと言われています。

金閣は1950年放火で焼失し、1955年に再建に再建されましたが、再建時には10センチ角の金箔が10万枚(2キロ)を使用。その後の修復では20万枚(20キロ)使用された(総額約7億4千万円とも)と言われています。

見所3. 方丈と陸舟の松

見所3. 方丈と陸舟の松

金閣寺の方丈は、入母屋造(いりもやづくり)という建築様式で、扉に「杉戸絵」が描かれているなどの特徴があります。方丈(ほうじょう)とは、住職の居室のことで、一般的に1丈(約3m)四方の部屋になっています。

- 方丈は西笑承兌(さいしょうじょうたい)が1602年(慶長7年)に建てた

- 1678年(延宝6年)に、後水尾天皇が新築し、現在に至る

- 国の重要文化財に指定された

方丈北側には陸舟の松(りくしゅうのまつ)がありこちらも金閣寺の特徴的な見どころと言えるでしょう。陸舟の松は五葉松と言う種類の松で、足利義満がお手植えした盆栽が育ち年月が経過。樹齢は推定600年以上と言われている松です。

京都三松とは下記になります。

| 寺名 | 京都三松 |

|---|---|

| 金閣寺 | 陸舟の松 |

| 善峰寺 | 遊竜の松 |

| 大原宝仙院 | 五葉の松 |

ちなみに陸舟という名前が付いたのは、この松が船の形に仕立てられているからです。

見所4. 銀河泉

見所4. 銀河泉

銀河泉(ぎんがせん)の水を足利義満がお茶に使ったと言われている場所で、金閣の裏手側にあります。

見所5. 厳下水

見所5. 厳下水

巌下水(がんかすい)は、石で囲まれた水たまりで、茅葺きの屋根がかかっています。なんの水かというと、足利義満が手を清めたお手洗い時の水です。

見所6. 安民沢と白蛇の塚

見所6. 安民沢と白蛇の塚

安民沢(あんみんたく)は鏡湖池の水源ともなっていて、池には水神の白蛇を祀った「白蛇の塚」が建ています。金閣寺が建てられる以前は、西園寺家の別荘であり、白蛇の塚は、西園寺家の守り神と言われています。

見所7. 金閣寺垣

見所7. 金閣寺垣

金閣寺と銀閣寺はよく比較されますが、金閣寺には金閣寺垣、銀閣寺には銀閣寺垣があります。さらに龍安寺垣などもあります。

金閣寺垣は竹を縦方向に組み、龍安寺垣は竹を斜めに交差した特徴の違いを見どころとして知っておくと良いでしょう。

- 垣は仕切りの役目がある

- 金閣寺垣は竹でできた低めの垣根のこと

- 垣の後ろが見えるものを透かし垣という

見所8. 夕佳亭

見所8. 夕佳亭

金閣寺の北側出口付近の小高い場所には、「夕佳亭(せっかてい)」があります。夕佳亭という名前は「夕日に映える金閣が佳い」ということに由来しており、夕暮れ時の景観の美しさから名付けられました。

金森宗和が造営し、金森宗和が茶道家のため、夕佳亭には茶室があります。金森宗和は、宗和流茶道を開き、公家に愛された茶道家で、姫宗和という柔らかく優美な茶風が特徴です。

夕佳亭付近には富士形手水鉢と貴人榻があり、こちらも合わせて見どころとして解説します。

夕佳亭1. 富士形手水鉢

富士型手水鉢(ふじがたちょうずばち)は夕佳亭の前に置かれている富士山の形をした手水鉢です。

足利義政が愛用した手水鉢であり、足利義政は金閣寺創建者・3代将軍足利義満の孫で銀閣寺を建てた人物です。

- 手水鉢は茶室に入る前に手を洗うもの。また、蹲踞ともいう

- 蹲 = しゃがむ、うずくまるなどの意味がある

- 踞 = おごる・うずくまるなどの意味がある

夕佳亭2. 貴人榻

夕佳亭のそばにある貴人榻(きじんとう)は昔、高貴な人が座った腰掛け石のことで、室町幕府から移設されたものです。

- 貴人とは地位や家柄が高い人のこと

- 榻は腰掛けの意味

- 貴人榻は貴人の腰掛けの意味

見所9. 不動堂

見所9. 不動堂

金閣寺で最古の建物が不動堂です。不動堂は不動明王を祀り、本尊は石造不動明王像で、安土桃山時代に宇喜多秀家により再建され現在に至る歴史を感じられる見どころの一つです。

- 1225年(嘉永元年)に建立(鎌倉時代)

- 応仁の乱で焼失

- 1573〜1592年、宇喜多秀家が再建し現在に至る

不動堂の本尊である石造不動明王像は特別公開が行われる以外は非公開となっています。石造不動明王の特別公開日は下記の通り。

- 節分の2月3日

- 大文字五山送り火の8月16日

また、石造不動明王は弘法大師・空海によって彫られたと言われています。

金閣寺の見どころまとめ

以上が金閣寺の見どころとなります。まとめると下記のようになります。

| 金閣寺の見どころ | |

|---|---|

| 鏡湖池 | 鏡湖池は金閣を取り囲む池のことで有名な石が多々ある |

| 金閣 | 金閣は鏡湖池に浮かぶ舎利殿のこと |

| 陸舟の松 | 京都三松の一つで、樹齢は推定600年以上 |

| 銀河泉 | 足利義満がお茶に使ったと言われている |

| 巌下水 | 足利義満が手を清めたお手洗い時の水 |

| 安民沢 | 鏡湖池の水源で、旧西園寺家の守り神が祀られている |

| 銀閣寺垣 | 背の低い透かし垣で竹で作られている |

| 夕佳亭 | 茶人・金森宗和の茶室 |

| 不動堂 | 金閣寺最古で、不動明王を祀る |

次に金閣寺に関わった人物を簡単に解説していきます。

2. 金閣寺の歴史と見どころに関わる人物事典

ここからは金閣寺の見どころに関連する歴史や人物をまとめています。人物との関わりから見た金閣寺を簡単に知ることができます。気になる人物名を押すと開閉して解説が読めます。

西園寺公経

西園寺公経時代の流れ

金閣寺の正式名称は鹿苑寺といい、足利義満が山荘として造営した北山殿が有名ですが、藤原公経(ふじわらのきんつね)の土地に建つ西園寺(さいおんじ)が元になっています。

西園寺公経は主に鎌倉時代頃の1171〜1244年に生きた人物。平安時代の権力者・藤原氏の子孫で、鎌倉時代には将軍家と並ぶほどの権力者であったとも言われる人物です。

また、新三十六歌仙にも選ばれており、和歌など芸術にも優れた人物でした。西園寺公経の和歌は次のようなものがあります。

- 「花さそふ、あらしの庭の、雪ならで、ふりゆくものは、わが身なりけり」

- 「きりぎりす、鳴くや霜夜の、さむしろに、衣かたしき、ひとりかも寝む」

次に西園寺家と金閣寺の歴史の流れとしては下記のようになります。

- 北山(衣笠山麓)とは、藤原公経が入手した土地

- この土地に藤原公経が山荘と西園寺という寺を建てた

- 自らも西園寺公経と名乗っていたが鎌倉幕府滅亡とともに西園寺家は没落し山荘は荒廃

このようにして鎌倉時代の終わりと共に西園寺家とその土地が荒廃します。そこに目をつけたのが足利義満。

西園寺家の土地をゆずり受け、北山殿(きたやまどの)という山荘を建てたことが金閣寺の始まりです。

- 西園寺家の山荘を気に入った足利義満が譲り受ける

- 1397年(応永4年)に西芳寺(さいほうじ)、別名・苔寺(こけでら)をモデルに山荘を手直し

- この手直しは、極楽浄土を再現し、禅の様式を取り入れるなどの特徴があり、北山文化が発展する

このようにして西園寺公経から足利義満という権力者から権力者へと引き継がれた土地に、権力の象徴としての金閣寺が建っているという歴史を知ると、金閣寺の見え方も変わるのではないでしょうか。

また、西園寺公経時代の見どころとして白蛇の塚があります。白蛇の塚は西園寺家の守り神と言われて古い歴史を感じられる見どころと言えるでしょう。安民沢(あんみんたく)は鏡湖池の水源になっており、池には水神の白蛇を祀った「白蛇の塚」が建ています。

以上が金閣寺と西園寺公経に関わる歴史と見どころです。

空海

空海と石造不動明王像

金閣寺にある不動堂は、本尊が石造不動明王像です。この石造不動明王像は空海によって彫られています。

空海はの説明は下記になります。

- 平安時代初期の僧、774年(宝亀5年)〜835年(承和2年)

- 遣唐使として中国に渡り、密教僧・恵果(けいか)から密教を継承

- 密教や仏具を日本に持ち帰った

その後空海は日本で真言宗の開祖となり、嵯峨天皇に信頼され真言宗を普及させます。その結果、東寺を賜るなど京都でも至る所に痕跡を残しています。その空海が彫ったのが金閣寺にある石不動明王像ということです。

足利義満

足利義満時代の流れ

西園寺の土地を得た足利義満は北山殿(きたやまどの)と名付けた山荘を営みました。この北山殿で政治を行い中国(明)から日本国王と認定されるなど、全盛期を迎え死去します。

足利義満の全盛期から鹿苑寺と呼ばれるようになるまでの足利義満時代の流れは下記になります。

- 御所に並ぶほど大規模な北山殿で義満は政治を行った

- 1394年足利義満は息子・足利義持に将軍職を譲る

- 1408年足利義満が死去し、妻・北山院日野康子の御所となる

- 北山院の死後は足利義満の遺言を、息子・義持が実行し禅寺の鹿苑寺となった

まとめると、父・義満が北山殿で室町時代の黄金期を築き、妻・康子が御所とし、息子・義持が禅寺の鹿苑寺としたということです。これが自然と金閣寺と呼ばれるようになっていきます。

この息子・足利義持は、父とは違い建築物を解体し、南禅寺に移築するなど、父・義満の鹿苑寺をそのままにしていたわけではないのです。

足利義満と金閣寺の見どころ

ここからは足利義満に関連する歴史がわかる金閣寺の見どころを紹介していきます。

まずは足利義満自身についてですが、祖父は足利政権を樹立した足利尊氏、父は足利義詮(あしかがよしあきら)です。時代としては南北朝の動乱期に徐々に弱体化していく足利政権を、若くして継いだ足利義満は困難な中、室町幕府を運営します。

- 足利義満が生まれた当時は南北朝動乱期

- 祖父・足利尊氏が全国に守護大名を配置し幕府として武士を統括

- 後醍醐天皇と戦い、南朝北朝で敵対、後醍醐天皇の南朝へ寝返る者も多くいた

このような時代の中で、幕府では足利尊氏(兄)と足利直義(弟)が対立、そして義満の父・足利義詮(あしかがよしあきら)も死に幕府の権威は低下し、有力な守護大名たちが幕府のいうことを聞かなくなっていくという幕府のピンチに義満は生まれ育っているのです。

この状況を打開すべく足利義満は、自ら日本各地を旅しつつ山名・細川・斯波(しば)・土岐(とき)などの巨大な守護大名の家督争いを誘発させます。

そして、大内義弘(おおうちよしひろ)を仲間にするなどして、大名の力の弱体化と室町幕府の権力を高め、中国(明)と勘合貿易をすることで財力を蓄えると言う国内外の二大政策で室町幕府を立て直していきます。

その結果、分裂していた朝廷を一つに戻す「南北朝合一」も実現しています。

そして金閣寺を建て北山文化を発展させるなど栄華を極めました。それらの歴史の結果として金閣寺の見どころである、鏡湖池や金閣、銀河泉などを見てみると、各見どころ一つひとつの成り立ちがわかるようになります。

足利義満関連の見所1. 鏡湖池

鏡湖池(きょうこち)は境内の半分以上を占める金閣が浮かぶ池・庭園のことです。

葦原島などの大小の島々、畠山石・赤松石・細川石など各大名が足利義満に奉納した名石、そして衣笠山を借景とした風景が楽しめます。

畠山・赤松・細川などの各家の子孫は足利義満以降の室町政権でも登場し、応仁の乱や嘉吉の乱などの中心人物となっていくため、室町時代の歴史を感じられるスポットと言えるでしょう。

足利義満関連の見所2. 金閣(舎利殿)は足利義満の権力の象徴

金閣は舎利殿のことで、足利義満の権力の象徴とも言われています。

足利尊氏・足利義詮が守護大名をまとめきれずに死去し、権威があるだけで軍事力がない幕府を引き継いだ足利義満。

守護大名が力を合わせると倒されてしまう状態の幕府を立て直し、守護大名を制圧し幕府を再建。

公家の最高位・太政大臣と、武家の最高位・征夷大将軍となり、日明貿易で莫大な富を得て、明にも認められ日本国王と自称するなど、栄華を極めた義満は権力の象徴として金閣(舎利殿)を建てたと言われています。

この歴史を知った上で、舎利殿の造りを見ると、三層構造で公家の上に武家、武家の上に禅宗様の部屋を作り、そこに舎利を安置し、金箔でコーティングするという、足利義満の権力を表す造りになっていることが納得できるのではないかと思います。

| 三層 | 究竟頂(くっきょうちょう)は、足利義満を象徴する禅宗様仏殿造風 |

|---|---|

| 二層 | 潮音(ちょうおんどう)は、洞武家を象徴する書院造(武家造)で、武士は公家より上の存在という表現をしている |

| 一層 | 法水院(ほっすいいん)は、公家を象徴する寝殿造(金箔が貼られていない)で最下層を表現している |

そして金閣を代表とする金閣寺は、足利義満が後小松天皇や中国貿易の使者などを招いたと言われる北山文化ゆかりの地になっています。

足利義満関連の見所3. 陸舟の松は足利義満が植えた松

方丈北側にある陸舟の松(りくしゅうのまつ)は足利義満がお手植えした盆栽。その盆栽が今では樹齢推定600年以上の松に育ち金閣寺に歴史の流れを感じさせる見どころの一つとなっています。

- 陸舟という名前は、松が船の形に仕立てられているから

- 陸舟の松の種類は五葉松

足利義満関連の見所4. 銀河泉はお茶用の水

銀河泉(ぎんがせん)は足利義満がお茶に使った水です。

足利義満関連の見所5. 厳下水は足利義満が使ったお手洗いの水

巌下水(がんかすい)は、足利義満が手を洗ったお手洗い用の水です。足利義満が使うとお手洗いの水にも名前がつき、見どころの一つとなります。

足利義満と金閣寺のまとめ

室町幕府を立て直し、守護大名が鏡湖池に石を奉納し、 武家・公家の最高位と、明から日本の王として認められた権力者として金閣寺を造った足利義満。

陸舟の松や銀河泉、巌下水など足利義満が関わったものが多数残る金閣寺は、まさに足利義満の世界を感じられる歴史スポットと言えるでしょう。

以上が金閣寺と足利義満の歴史と見どころです。

足利義政

足利義政と富士型手水鉢

富士型手水鉢(ふじがたちょうずばち)は夕佳亭の前に置かれている富士山の形をした手水鉢です。

足利義政が愛用した手水鉢であり、足利義政は金閣寺創建者・3代将軍足利義満の孫で銀閣寺を建てた人物です。

以上が金閣寺と足利義政の歴史と見どころです。

宇喜多秀家

宇喜多秀家と不動堂

宇喜多秀家は豊臣政権の五大老の一人でしたが、秀吉の没後は関ヶ原の戦いで西軍について敗れ流罪となり死去しています。秀家の「秀」は秀家が元服時に秀吉から与えられるほど寵愛を受け、秀吉の養女で前田利家の娘である豪姫を正室としている人物です。

- 宇喜多秀家は豊臣政権の五大老の一人

- 秀吉の没後は関ヶ原の戦いで西軍について敗れ流罪となり死去

- 秀吉の養女で前田利家の娘である豪姫を正室としている人物

この宇喜多秀家によって金閣寺の不動堂が再建されたということです。金閣寺で最古の建物が不動堂です。不動堂は不動明王を祀り、本尊は石造不動明王像で、安土桃山時代に宇喜多秀家により再建され現在に至る歴史を感じられる見どころの一つです。

- 1225年(嘉永元年)に建立(鎌倉時代)

- 応仁の乱で焼失

- 1573〜1592年、宇喜多秀家が再建し現在に至る

以上が金閣寺と宇喜多秀家の歴史と見どころです。

西笑承兌

西笑承兌と方丈

方丈とは

金閣寺の方丈は、入母屋造(いりもやづくり)という建築様式で、扉に「杉戸絵」が描かれているなどの特徴があります。方丈(ほうじょう)とは、住職の居室のことで、一般的に1丈(約3m)四方の部屋になっています。

- 方丈は西笑承兌(さいしょうじょうたい)が1602年(慶長7年)に建てた

- 1678年(延宝6年)に、後水尾天皇が新築し、現在に至る

- 国の重要文化財に指定された

西笑承兌とは

西笑承兌(さいしょうじょうたい)とは、1548年(天文17年)〜1607年(慶長12年)に生きた人物で、相国寺を再建し、鹿苑僧録となり、豊臣秀吉や徳川家康の政治顧問となった臨済宗の僧です。鹿苑僧録は臨済宗の事実上の最高機関です。

また、文禄の役後の明からの講和交渉である冊封状を豊臣秀吉の前で読み上げたことや、直江兼続から直江状を送られた人物です。ちなみに文禄の役とは、豊臣秀吉による明(朝鮮)への第一次遠征のことです。

金閣寺の方丈は歴史で活躍した西笑承兌が晩年に建てたということがわかると、金閣寺の歴史がよりおもしろく感じられるのではないでしょうか。

以上が金閣寺の方丈と西笑承兌の歴史です。

金森宗和

金森宗和と金閣寺・夕佳亭

金森宗和関連の見所1. 夕佳亭

金閣寺の北側には「夕佳亭(せっかてい)」があります。夕佳亭は金森宗和(かなもりそうわ)の茶室です。

夕佳亭とは

夕佳亭という名前は「夕日に映える金閣が佳い」ということに由来しており、夕暮れ時の景観の美しさから名付けられました。金森宗和が造営し、金森宗和が茶道家のため、夕佳亭には茶室があります。

- 当時の夕佳亭は明治初期に焼失

- 現在の夕佳亭は明治時代中期に再建されたもの

- 金森宗和が建築した当初に近い形で復元されている

- 夕佳亭の前にある庭にはの足利義政が愛用したといわれている手水鉢と石灯篭が置かれている

- 夕佳亭の正面にある床柱は「南天の床柱」と呼ばれている

- 建物は数寄屋造りという様式

金森宗和とは

金森宗和の本名は金森 重近(かなもり しげちか)です。大坂の陣に際し父・可重らを批判したことから廃嫡され京都の宇治に隠棲します。その後、茶道家として大成していきます。

- 大徳寺で禅を学び、剃髪して「宗和(そうわ)」と号する

- 宗和流茶道を開き、姫宗和という柔らかく優美な茶風で公家に愛された

- 公家だけではなく江戸幕府3代将軍・徳川家光にも招かれるなど知名度も高い茶道家となった

ちなみに金森宗和の墓所は天寧寺(京都府京都市北区天寧寺門前町)にあります。以上が金閣寺と夕佳亭と金森宗和の歴史です。

三島由紀夫と金閣

歴史3.応仁の乱以降の時代の流れ

鹿苑寺となった金閣寺は、応仁の乱で消失し、その後は再建と焼失を繰り返しながら現在に至ります。

- 鹿園寺となった後は応仁の乱で多くの建物が焼失

- 江戸時代に再建

- 明治時代で一般公開開始

- 昭和25年(1950年)に、舎利殿が放火で焼失

- 昭和30年(1955年)に、再建し、現在に至る

- 昭和31年(1956年)に、三島由紀夫が小説・金閣寺を出版

<

金閣(舎利殿)が放火で消失した5年後に再建され、再建から1年後に三島由紀夫が小説・金閣寺を出版しています。

このようにして金閣寺の放火事件を題材に、三島由紀夫の小説『金閣寺』や映画『炎上』、水上勉の小説『五番町夕霧楼』などが生み出されています。

金閣寺の放火事件とは、1950年(昭和25年)に鹿苑寺の21歳の学僧が「金閣寺の美しさに嫉妬した」という動機で舎利殿を放火した事件。

三島由紀夫の小説・金閣寺のあらすじを簡単に説明すると、次のようになります。

- 主人公・溝口が父の遺言で金閣寺へ入門する

- やがて溝口は金閣寺の美にとりつかれる

- 溝口は金閣を放火し心中をはかる

当時住職だった村上慈海(むらかみじかい)住職は、托鉢で金閣寺再建の資金を得るなど尽力し、金閣の再建に至ったという歴史があります。

以上が金閣寺と三島由紀夫の歴史です。

北山文化と夢窓疎石の庭園

北山文化(きたやまぶんか)とは、室町時代初期、足利義満の「北山殿」を中心に栄えた文化で、特徴としては、公家文化・武家文化・禅宗融合した文化です。臨済宗の禅僧「夢窓疎石」(むそうそせき)の影響も大きい文化です。

夢窓疎石とは

夢窓疎石とは

夢窓疎石は「夢窓国師」という名でも知られ、これは後醍醐天皇から与えられたの名です。夢窓疎石が作庭した庭は京都各地にあり代表的なもは次のようなものがあります。

- 天龍寺庭園は、京都五山第一位の天龍寺にある曹源池庭園

- 西芳寺庭園は、100種類以上の苔に覆われている庭園で、金閣寺や銀閣寺などのモデル

- 等持院庭園は、足利尊氏が創建した足利将軍家の菩提寺にある庭園

- 南禅院庭園は、南禅寺にある南禅院の庭園で、鎌倉時代の亀山天皇の離宮にあった庭園

天龍寺と西芳寺は時代を経て世界遺産になっています。

その他

御朱印と御朱印帳

御朱印

金閣寺ではこれまで見どころとして紹介した「舎利殿」、「石不動明王」、「北山殿」の3種類の御朱印があります。どれも300円です。不動堂のすぐ脇にある納経所で直接書いて頂けますが、京都でも特に人気の高い観光スポットなので、観光シーズンには行列ができることもあり要注意です。

御朱印帳

オリジナルの御朱印帳は1900円で、黒、青、セルリアンブルーの3種類。どれも金襴の柄は同じで、表面には舎利殿の図柄と、御朱印帳の文字が、裏面には鳳凰の図柄と、家紋と総本山 金閣寺が金色の糸で織り込まれています。

金閣寺へのアクセス

金閣寺へのアクセス

金閣寺は最寄りの「金閣寺道バス停」で下車し、徒歩約3分で着きます。

金閣寺まとめ

金閣寺まとめ

足利義満を中心に、土地は藤原(西園寺)公経、夕佳亭は金森宗和、富士形手水鉢は足利義政、不動堂は宇喜多秀家、石造不動明王は空海など、人物と見どころの関わり合いを知ることで、金閣寺の今と昔の歴史をつなげて観光できる楽しさがあります。

金閣寺は通称であり、正式名称は鹿苑寺(ろくおんじ)です。鹿苑寺は足利義満の法号・鹿苑院殿が由来で、金閣は境内の建物・舎利殿のことを指しています。

- 宗派 : 臨済宗相国寺派別格本山

- 山号 : 北山(ほくざん)

- 名称 : 鹿苑寺(ろくおんじ)

- 創建 : 応永4年(1397年)

- 系統 : 臨済宗相国寺の塔頭寺院

- 面積 : 境内面積約4万坪

- 住所 : 北区金閣寺町1

- 電話 : 075-461-0013

- 住所 : 〒603-8361 京都府京都市北区金閣寺町1

- 時間 : 9:00〜17:00営業

金閣寺と比較される銀閣寺、その見どころを知りたい人は下記からどうぞ。

コメント